人物手中拿着紫砂壶回想起不同时代的紫砂壶都有什么特征

明代是紫砂壶的初创时期,清代则是其发达时期。由于有关紫砂壶的文献及出土发现较少,加之历代名品仿制较多且仿制水平极高,故断代较难。明代与清、现代的紫砂壶有很大不同,这些不同可归纳为规律性的大致如下:

明代紫砂壶:泥料约40目,不用放大镜,就能看到小颗粒状石英,胎身表面较为粗狂。调砂偶见,砂粗而散。制作重形制、质地,作品完全素色无彩。工艺较粗放。流水多在壶身上部、中部相接,流嗉较小。壶把上下粗细变化大,壶把略大,但形状不多。大部分出水孔均为单孔,只在壶底落款,没有诗词书画装饰。在明末天启、崇祯年间,由陈用卿开创了草书落款,但诗词书画尚未出现。而完全使用甲子纪年表示年份,如“万历丁酉春”。烧造过火、欠火现象较多。

清代紫砂壶:泥料约50-60目,如果用放大镜,可以看到小颗粒状石英,胎身表面较平整。调沙常见,小颗粒细滑光泽润雅的手感。此外,在康、雍、乾三朝的造型繁多,而制作精到且富丽奢靡。在雍正时期,将彩色加入到了 壶身设计中。而道光时朱坚首创金属(锡)包裹并以玉石制造流水和把头或钮子。此外,还有圆体坯体修刮至精圆,以及流水主要位于中部偏下的位置,并且流嗉比明代更大。

从样式来看:

明初主导的是圆形和提梁等形式,有筋囊形和仿青铜器等类型,其体积宏伟而装饰简洁。

清初则展现了花器和几何图案,其中太平盛世宫廷和贵族文化氛围浓厚,使得华丽气度显著。

清中期由于文人参与,对于线条自然而非夸张低俗风格有所倾向。

清末民初,则呈现出繁复的造型以及复杂款识,并逐渐增加华丽装饰,同时也出现了奇巧立异、高低参差以及纤弱柔美等各种风格。

从胎质分析:

明末至清初,以40目以下泥料,大量含有闪亮云母,为生土质地。

清中期采用55目的细泥,为胎骨坚实色泽温润。

在晚清时代,由于种种原因使得泥色的丰富度减少,更显“梨花雨”或“桂花沙”的特点。

此外,从制作方式来看:

明朝以捏制为主,有掏空捏按痕迹;后由时大彬开创木模整形技术,但内壁薄厚不一,有竹刀刮削痕迹,把与身体拼接处显得比较糙糙。

清朝则更加注重均匀厚薄,比如拍筒镌筒工艺成熟,每个部分都经过推墙刮底处理形成放射状整理痕迹;早期仅单孔输出,而晚期改为了双孔输出;早先全部手工制作直到清末才开始采用模具技术生产。

最后,从烧成过程分析:

明朝将陶瓷置于同窑内套烧,即便如此,也常会留下缸釉点沾染在陶瓷表面或凸起气泡,大部分未完成烧结导致胎质疏松不稳定;

而到了清朝,则开始独立进行烧炼,使得产品质量得到提升并达到更好的完善状态。

总结来说,从刻字方面来看,

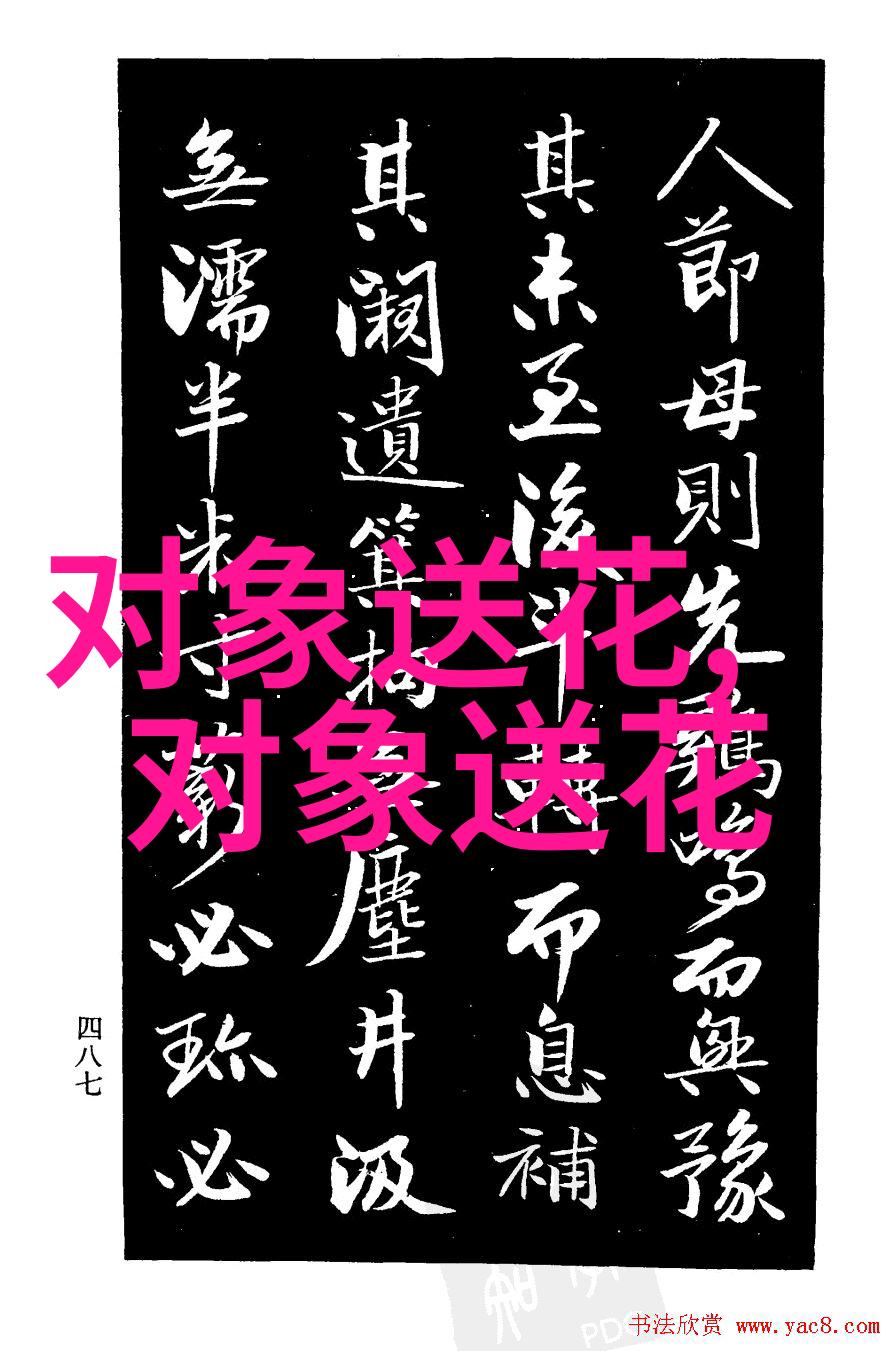

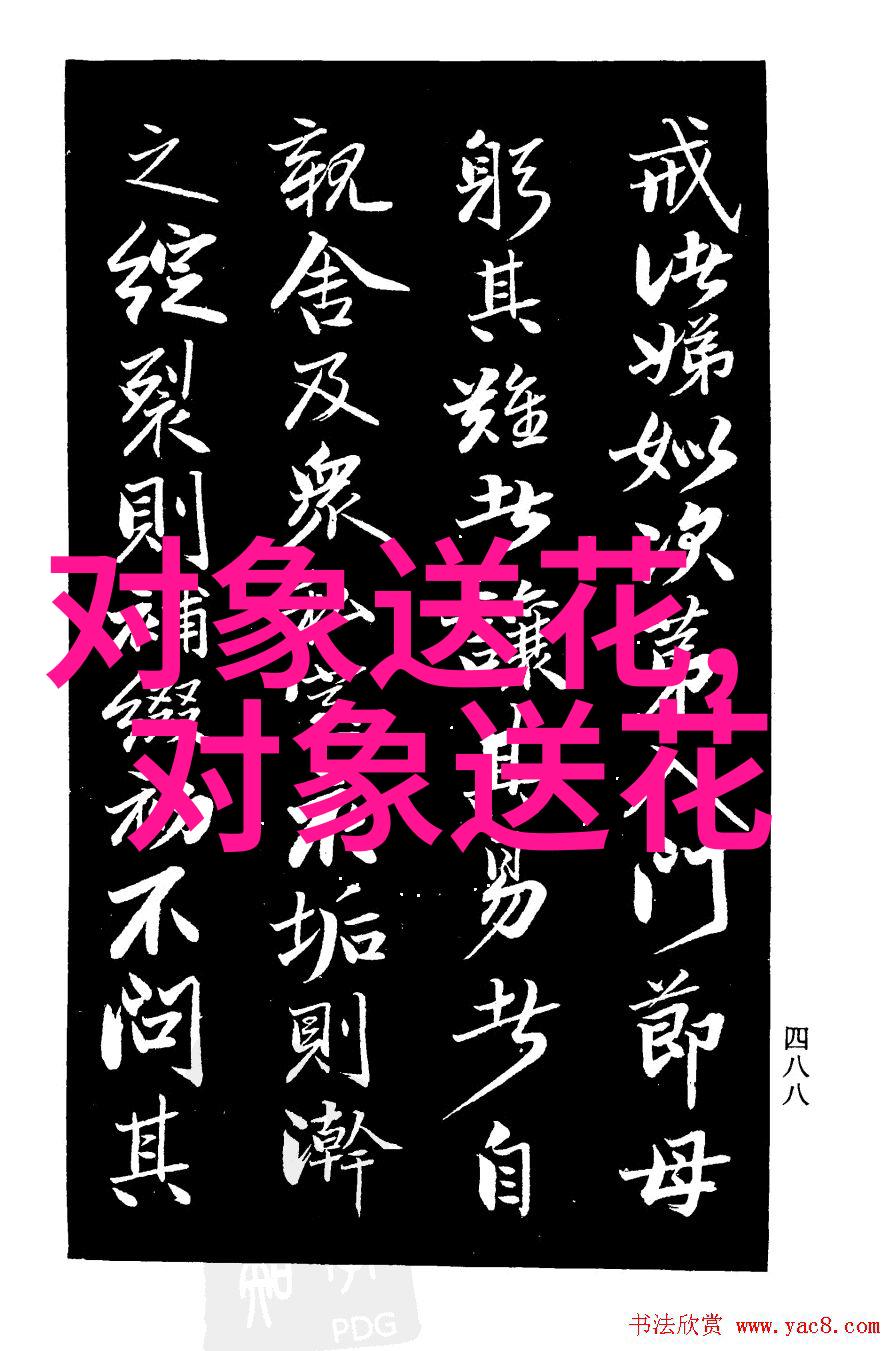

明朝主要楷书刻印,

但是在清朝尤其是后半段时间里,便转向使用篆书作为主导文字形式;

更重要的是随着文人的介入,对于一些作品直接在陶瓷上绘画或刻写,这样的艺术融合使得整个艺术品变得更加独特优美。此外对于款识,一般都是先放在入窑前的坯体上,用竹刀刻划,然后再钤印章。但到了某个阶段以后就没有继续使用竹刀刻划,而改为钤印章作为标记。在这个过程中,最值得注意的一点就是每一个时代对款铭标记都有一定的规范,比如说,“首对流尾对鋬”,这样才能准确判断该物件属于哪一个历史阶段。这一切共同构成了中国古老传统工艺——紫砂茶叶罐的一个独特史诗,它既包含着历史变迁,也反映出了人类智慧与技艺的发展轨迹,是一种跨越千年的文化遗产,让我们可以通过这些微妙变化去理解过去,并欣赏这份永恒不朽的人类精神财富。如果仔细观察,你会发现即使是一块简单的小砖瓦,都蕴含着前人的智慧与汗水,那么那些被誉作“活化石”的古董艺术品,又该如何评价呢?

此文内容详尽全面,不仅涉及了材料来源、工艺技巧,还包括了各个时代之间最大的区别及其特殊之处,让我们能够更好地理解那些曾经充满生活气息的人们,他们用自己的双手打造成了一段又一段历史故事。而当你握住那只精心打磨出的古旧茶杯,你是否能感受到那种穿越时间隧道一般的情景?