送花的起源从古代礼仪到现代情感交流

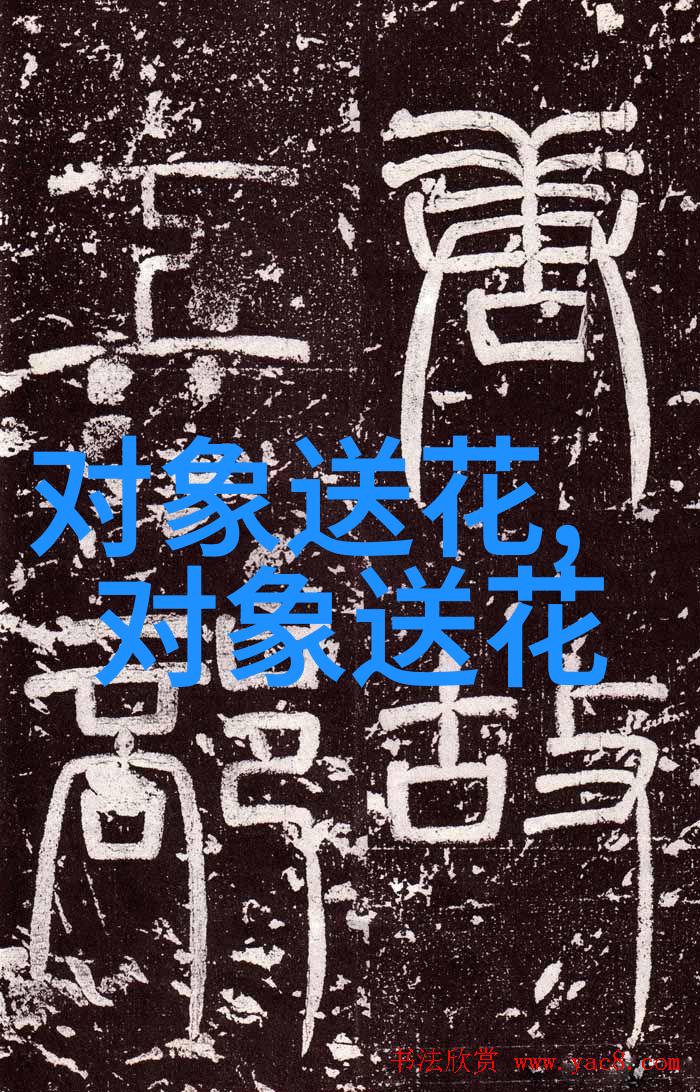

送花在中国可以追溯到远古时期,作为一种特殊的礼物,它最初是用来表达对天神和祖先的尊敬。早在周朝时期,人们就开始使用鲜花来祭祀,认为它们能够带来吉祥和好运。在当时,送花不仅仅是一种宗教仪式,更是一种社会地位和身份的象征。

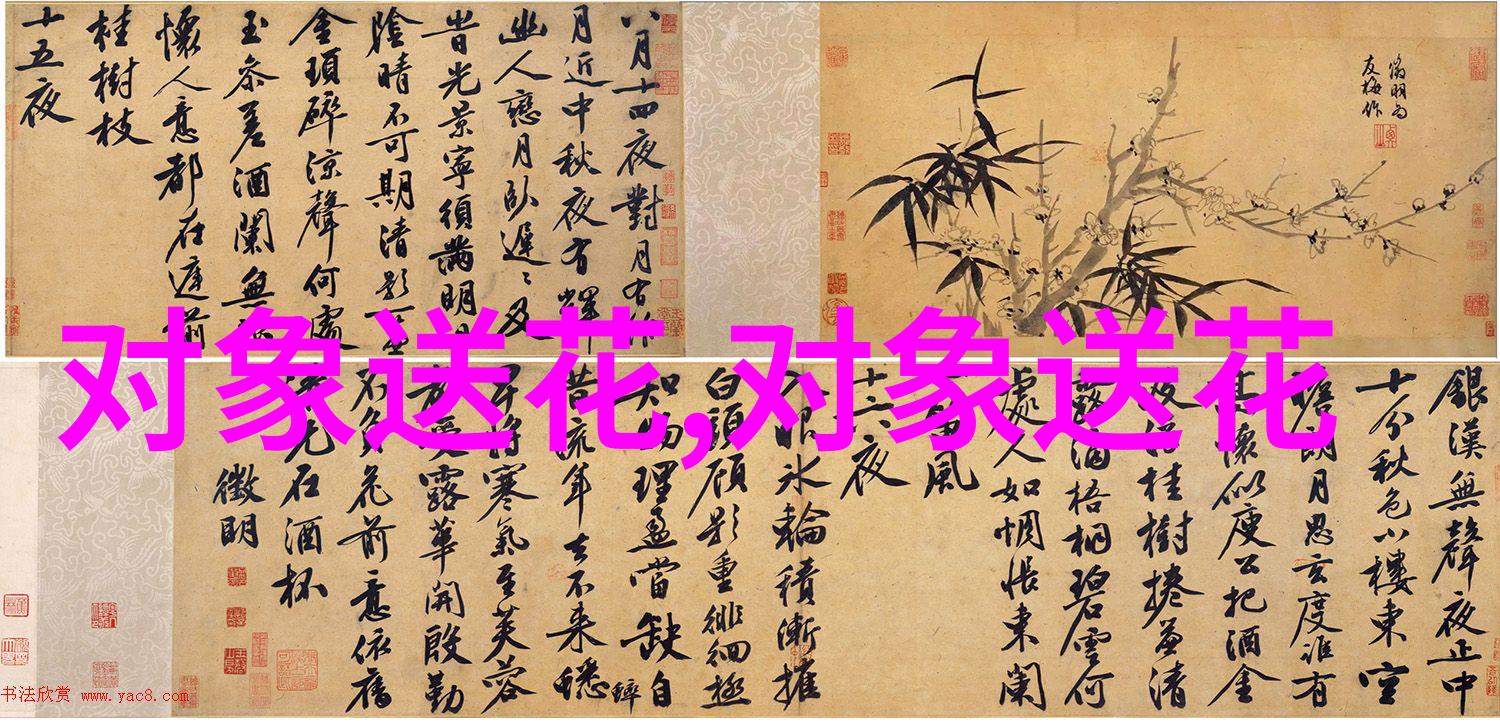

随着时间的推移,送花逐渐成为了一种社交行为。在唐朝,以诗人李白为代表的一批文人墨客,将送花这一习俗推向了高潮,他们将诗歌与鲜花结合起来,用以表达对美好事物的赞美之情。这一时期,对于各种色彩、香气以及形态各异的植物都有着细致而深刻的描述,使得送花不再仅仅是一个简单的手势,而是包含了丰富的情感和文化内涵。

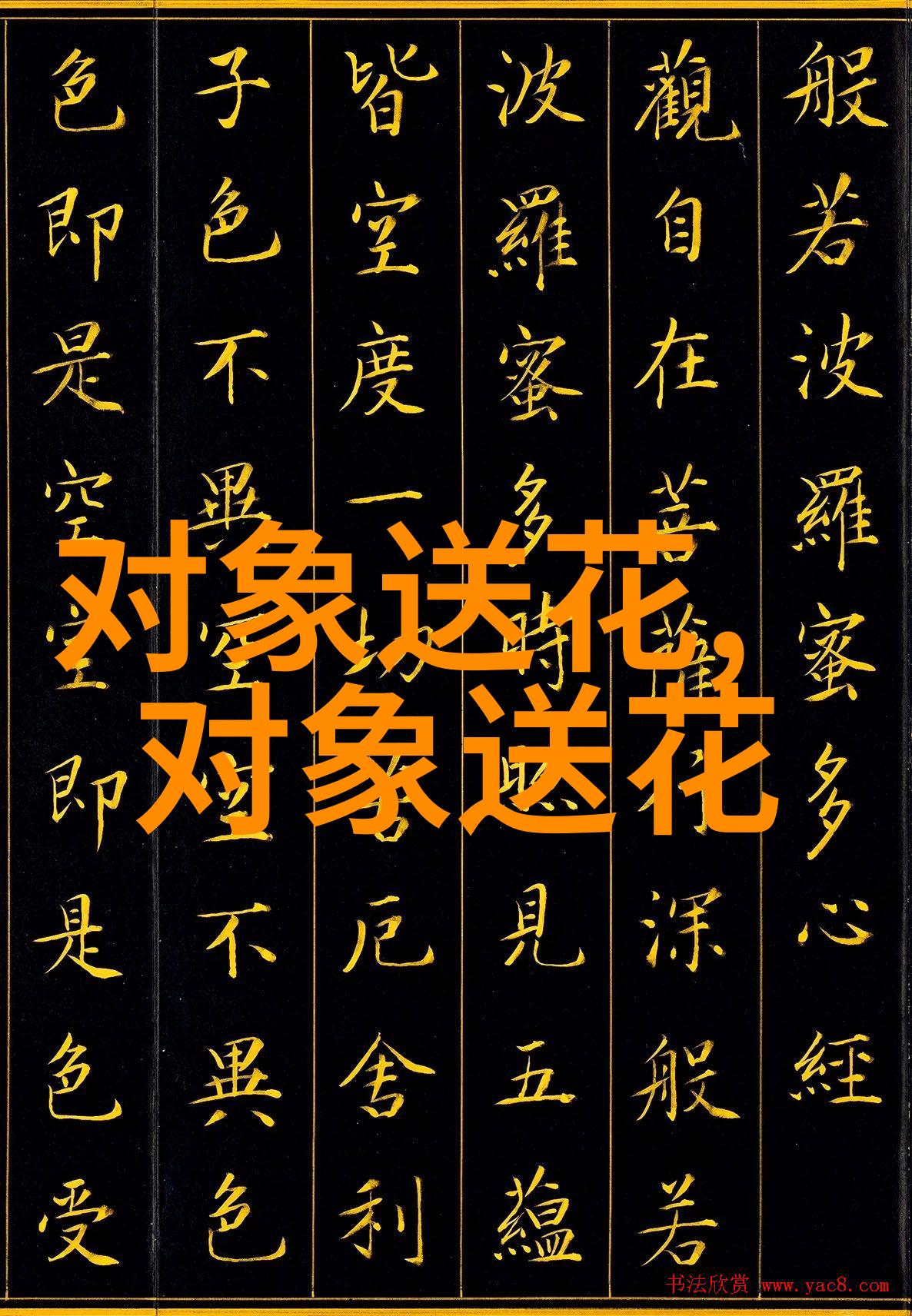

在宋代,由于佛教文化的影响,人们开始将鲜花用于修行中。佛寺中的僧侣们会通过种植、养护植物来培养自己的心性,并且常常会把这些珍贵的心得体验传递给信徒们,这些信徒们也会用作装饰或赠予亲朋好友。这种方式使得鲜 花不再只局限于某个特定场合,它被赋予了更广泛的人文关怀意义。

到明清两代,由于经济发展及丝绸之路等因素影响,全世界多样化的地理环境为不同品种的大量引进创造了条件。此时,不同地区间通过贸易互通,有机地形成了一套独特而精妙的情感语言,其中包括了不同的水果、蔬菜甚至野生植物,也包括各种草本植物,如茉莉、小麦等,这些成了日常生活中的重要元素,并且在节庆活动中扮演着重要角色。

今天,在全球化背景下,我们看到了一个新的面貌——现代都市生活中的“快餐”般快速消费与追求新奇无处不在。而随之而来的,是一种更加自由自在地选择与发送任何类型绿意盎然的小小快乐的事物,即便是在网络上,也能轻松找到想要分享给他人的每一朵玫瑰,每一束菊竹或者任何其他形式的手语。这样的变化既反映出人类对于自然界审美需求越发成熟,同时也是对心理健康手段不断探索的一个缩影。在这个过程中,无论是商业还是个人层面,都呈现出一种“欲望驱动”的趋势,使得我们愿意付出更多去寻找那些能让自己感到特别满足的事情。