紫砂壶之谜明代紫砂壶成型工艺中龙鳞斑驳的肌理是如何雕刻出来的呢在紫砂之家我们将揭开这段古老技艺的神秘

松之韵:紫砂艺术中的斑驳龙鳞肌理,源自古老的明代紫砂壶成型工艺。每一抹斑驳,每一条龙鳞,都承载着艺术家的汗水和智慧。那么,你知道这松干、龙鳞斑驳的肌理,是如何在艺术家手中生根发芽的吗?

【束柴三友之乐士】编号:42790

该作品以劲松为气质,梅竹为情操。壶体如同自然生长的松树桩形,树皮剥落处显现出斑驳嶙峋的情景。壶流与把手则仿佛是巧妙地雕刻而成的松枝,其枝干和瘿部刻划得精细至极,以致自然生趣迸发。

盖顶以松枝作钮,与壶腹融为一体。一面夹塑青竹,一面夹塑老梅,作品气度高古,清绝无比。

制作技法复杂,每层泥料都需精心推上薄片,以第三层更小的一点泥料周围营造出自然活泼、顺势天成的感觉,不可太死太规矩。此外,还需注意内外两层泥料的区别,以增加颜色的俏色。

小枝条则通过贴竹叶尖刀切割,用水粘贴到松干上的枝梗上,这种细节处理,使得整件作品更加栩栩如生。

【宜兴紫砂传统工艺】

制作一个这样的精品紫砂松桩壶,无疑是一项艰巨又耗时的事业。这需要耐心地将坯体保湿、吸湿,而不让其干燥。这就需要使用套缸来储存温度,并保持湿度,为长时间加工提供保障。

套缸下半段隔开,上半段有小孔通风,但缸盖用油纸或塑料布封闭,再下衬一层薄布防止水滴漏入,从而维持高湿度环境,对于许多作品来说这是必不可少的保证。而现在,有些传统艺人还会使用这种方法,而非现代化设备。

当坯体有些许干燥时,一般艺人会用喷水器将水雾喷洒到坯体上。但一些卓越的大师,则会将坯体放置于套缸中,将湿泥旁边放置,让湿泥散发出潮气与套缸底部漫溢出的水汽缓解乾燥,这样做可以使整个坯体保持均匀程度,最终烧制后不会因开裂而损坏品质,如顾景舟大师所教授的一样。

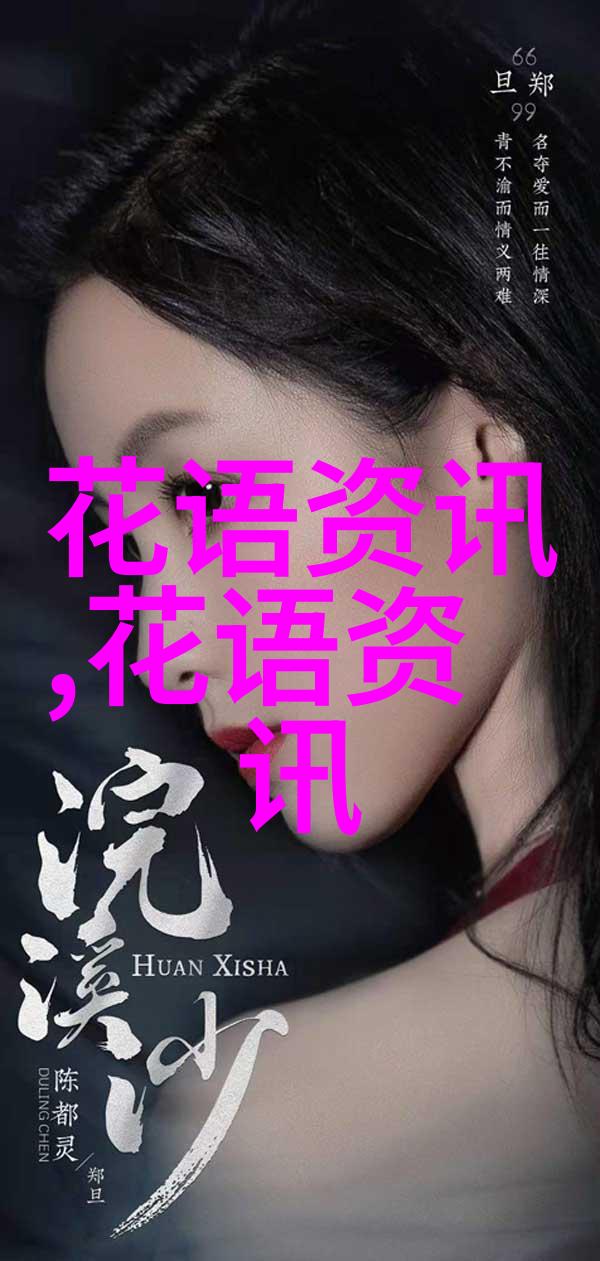

【苍松夕照】编号:31008

因此,只有一次次不断探索,一次次不断完善才能创造出这样令人赞叹不已的手感和视觉效果。在这个过程中,每一次试错,每一次修正,都承载着对美学追求和对技术革新的渴望。在这份热爱与执着中,我们能感受到那些曾经在紫砂世界里留下痕迹的大师们的心血与激情,他们用自己的双手书写了这门技艺最璀璨辉煌的一章。