人物手中不同时代的紫砂壶与不锈钢碗共同点有哪些

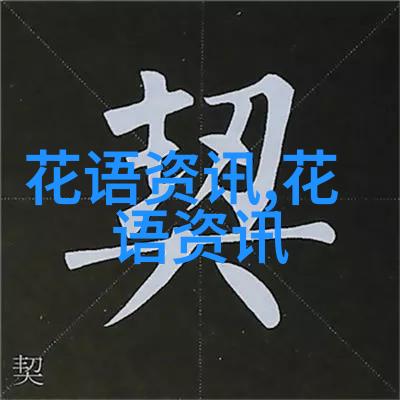

明代是紫砂壶的初创时期,清代是紫砂壶的发达时期。由于有关紫砂壶的文献及出土发现的实物较少,加之历代名品仿制较多且仿制水平极高,故断代较难。明代与清代以及现代的紫砂壶有很大不同,这些不同可归纳为规律性的大致如下:

明代与清末民初:

明末天启、崇祯年间,陈用卿开创了壶身草书落款,但诗词书画尚无。

清末及民初造型繁多,款识复杂,装饰华丽且手段多样,有奇巧立异,有华而不实,有大而不当。

清中晚期:

清中期出现细泥,为55目左右,胎骨坚致,色泽温润。

清晚期泥色不如中期温润,更出现夹有似梨皮小点的小点称为“梨花雨”或“桂花沙”。

现代:

现在手工制泥约为60—80目,而机械炼制则为100—120目。

制坯技艺发展变化:

明朝以捏制主导,如掏空捏按指纹;明末采用木模整形,以至于把、流与壶身拼接粗糙。

清朝采取拍身筒、镶身筒工艺成熟,无论厚薄均匀;近现代则里外规整好。

烧造技术进步:

明朝未完全烧结,大多未完全烧结胎质疏松;清始单独烧成,不再套窑共烧。

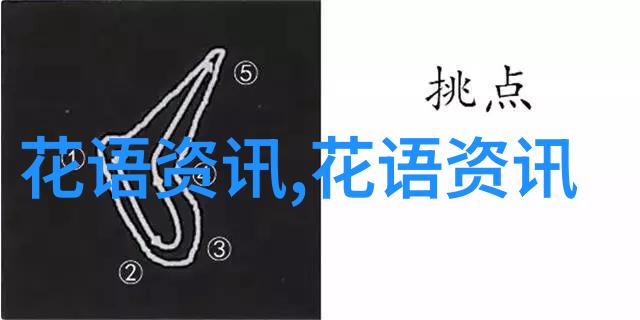

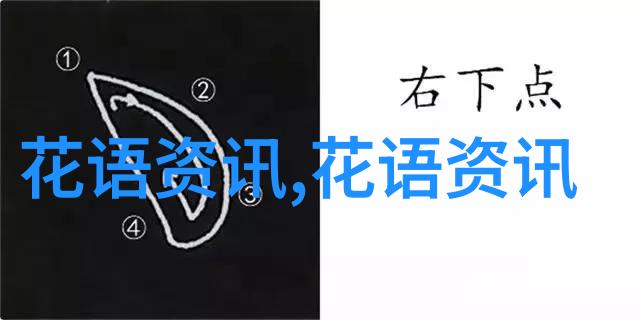

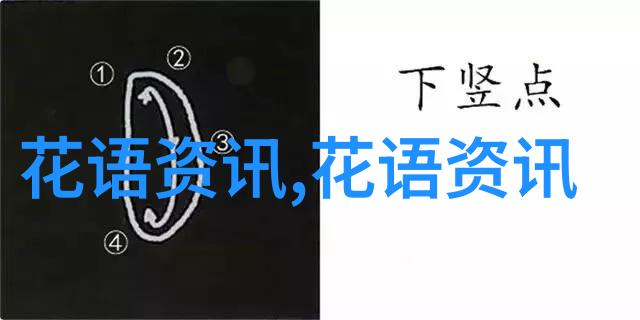

款铭文字体演变:

从楷书到篆并用,再转向篆书主导,以及从竹刀刻画到钤印章使用变化。

总结来说,不同时代的人物手中的紫砂壶和现代常用的不锈钢碗,在材料上可能会有所差异,但都追求着美观和实用性。在制作技艺上,从捏塑到模具雕刻,再到精密机器打磨,每个时代都在不断探索更好的制作方法。而款字铭文也随着时间推移发生了改变,从简单的手写楷书到更加精致的地面浮雕等形式,这反映了各个时代文化审美和艺术表达方式上的变化。